-

徳川家康の側室お万の方が生んだ、越前宰相結城秀康

『どうする家康』で、湯殿の家康を世話するお万。お万さんの色っぽさが反則級だった。さて、このお万が産んだ子が家康の次男、結城秀康。結城秀康の生涯に焦点をあてて描かれた小説が梓澤要氏の『越前宰相 秀康』。父家康に認められず、不遇に育ちながらも無骨に生きる。最後は越前の宰相として、父にも一目置かれる存在となる。 -

家康は「三方原で脱糞しなかった」し、「『しかみ像』の絵も描かせなかった

「三方原の戦い」は、家康最大の危機。武田信玄に手痛い敗北をきし、逃げ帰るときに馬上で脱糞をした。そして、この屈辱を忘れないために、いわゆる「しがみ像」の絵を描いて、常に身近に置いた、という話が伝わる。だが、「どうする家康」の中では「脱糞逸話」は、扱われていない。さてこの話、どっちが本当なのか? -

家康は、「いつ」どういう理由で「松平から徳川」に改姓したのか

1566年、家康は東三河、奥三河を平定し、念願の三河の国統一に成功する。こうなると、家康も官位がほしい。だが、家康が官位を得るには、秘策「松平姓から徳川姓へ改姓してしまおう」作戦が必要となる。はたして、その作戦が必要な理由とは。 -

徳川家康など三河松平一族は、どのような家系の一族か

征夷大将軍になれるのは、源氏の血筋を引くものだけ。では、祖先が諸国を流れる僧であった家康も、源氏の血族だったのだろうか?、三河松平一族とはどんな一族か? -

鎌倉幕府・室町幕府・江戸幕府の共通点と違い

教科書はすべて幕府という言葉を使っているので、鎌倉幕府も室町幕府も江戸幕府も、似たようなものと錯覚する。だが、 約700年も続いた武家政権下の三つの幕府がすべて同じものであったはずがない。その違いとは? -

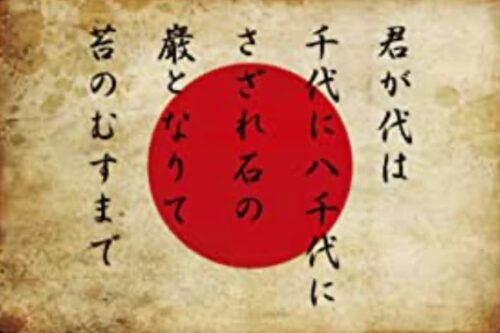

「日本」が「日本」という国号になったのは いつからか

日本が日本になったのはいつか。荒く言って6説ある。① 推古朝説(601~607年ごろ)② 孝徳朝説(大化の改新645年ごろ(③ 斉明朝説(659年ごろ) ④ 天智朝説(670年ごろ)⑤ 7世紀後半説(670年~702年の間)⑥ 8世紀初頭説 ア)文武朝説(702年ごろ)イ)元明朝説(712~720年ごろ) 私個人は、7世紀後半説で天武・持統朝の680年から690年代と考える。 -

本能寺の変:なぜ裏切った!光秀の後ろには黒幕がいた説

本能寺での信長の死は、光秀にとって想定外。本能寺には黒幕がいた。その黒幕とは?! -

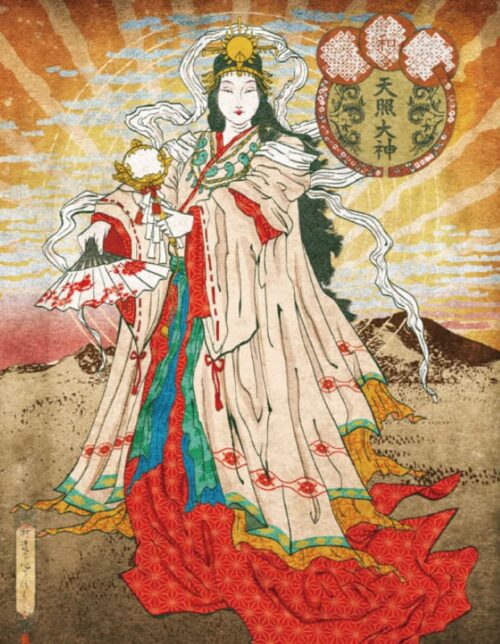

伊勢神宮を参拝し、神宮の謎に迫るための「見所5選」

日本人のこころの故郷「伊勢神宮」。 神宮を参拝する際、そして神宮の謎に迫るための「見所5選」を紹介。 -

『伊勢神宮は、神仏習合の影響を受けなかったのか』『伊勢神宮の参拝はなぜ【外宮先参り】なのか』

「日本人として知っておきたい 」伊勢神宮は、神仏習合の影響を受けたか。伊勢神宮 は、古代から今の姿のままか。外宮先参りは、正しいか。 -

持統天皇が【歴大遷宮】を止め、永代の都「藤原宮」を造営し、伊勢神宮の【式年遷宮】を始めたのは、なぜか

伊勢神宮の式年遷宮を始めたのは持統天皇「どうして式年遷宮を始めたのか。」それまで天皇が代替わりするごとに都を変えていたのを止め、永代の都の造営を始めたのは持統天皇「どうして永代の都の造営を始めたのか。」明治天皇が伊勢神宮を参拝するまで一人も参拝しなかった伊勢神宮をたった一人参拝した持統天皇「どうして持統天皇は伊勢神宮を参拝したのか。」 これらの政策は、持統天皇の優れた政治力による。