-

享保の改革と田沼時代とは何か?徳川吉宗と田沼意次の経済政策を元社会科教師なおじが整理

こんにちは、なおじです。 江戸時代の三大改革の中でも、前半を担ったのが享保の改革と、その後の田沼時代です。 どちらも財政難と社会の変化に向き合った政治でしたが、アプローチの仕方はかなり違っていました。 なおじが中学の教室でこのあたりを教える... -

江戸時代の三大改革とは何か?|享保・寛政・天保と田沼時代の流れを元社会科教師なおじが解説

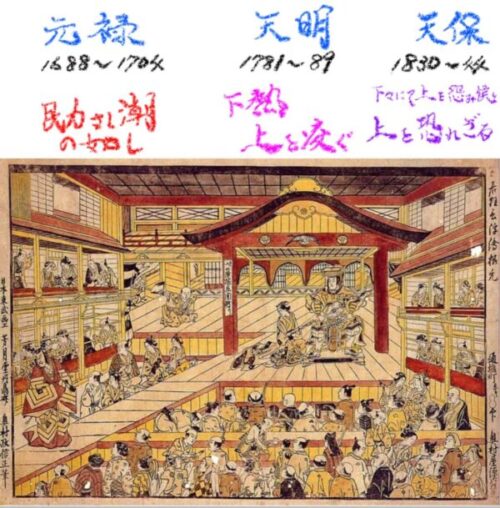

三大改革は、人々、つまり社会にどのような影響を及ぼしたか。ごく荒く言えば、『徳川吉宗の享保の改革は、元禄時代以降の世の中に生じた矛盾を、ある程度緩和した。』『松平定信の寛政の改革は、天明期の危機的状況を和らげ、その後の江戸幕府に安定を生み出した。』そして、『水野忠邦の天保の改革は、打ち出した政策のほとんどを後に撤回せざるを得なくなり、有効な対応が出来なかった。その結果、内憂外患を抱える幕藩体制に本格的な危機が訪れた。』 -

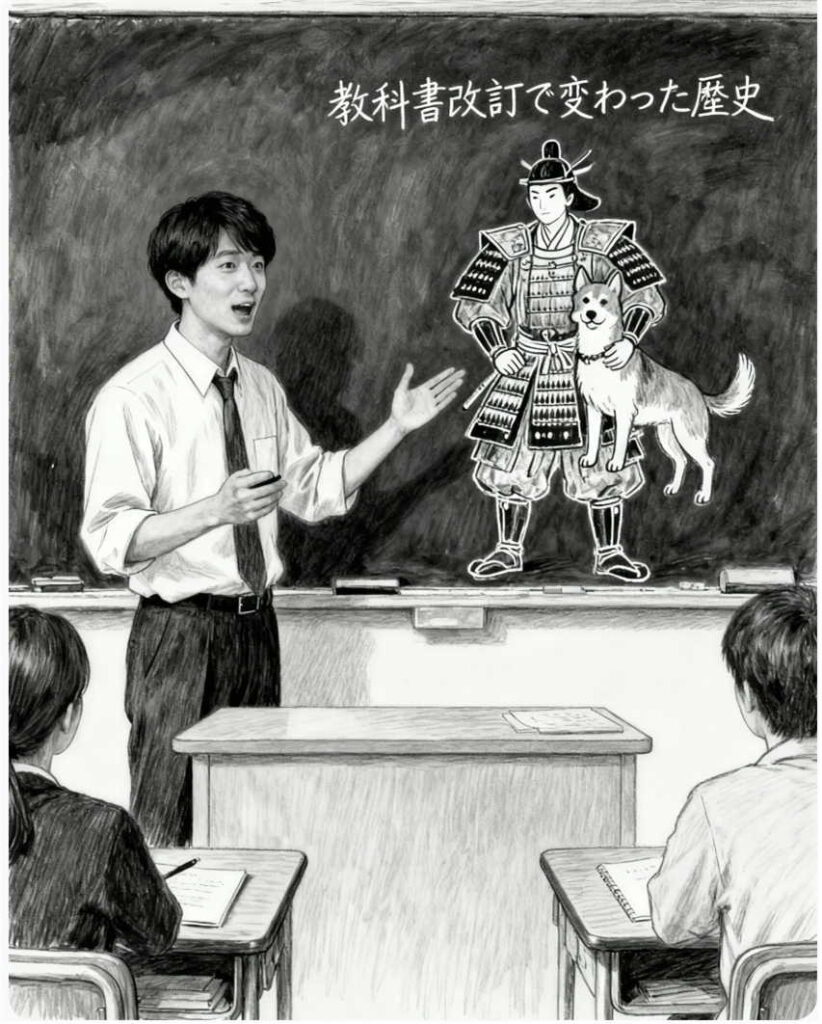

徳川綱吉の生類憐みの令は本当に悪法だったのか?教科書改訂で変わった歴史評価を元教師が徹底解説

こんにちは、なおじです。 「生類憐みの令」と聞いて、どんなイメージを思い浮かべますか?「犬を大切にしすぎた変な法律」「天下の悪法」と習った記憶がある方も多いのではないでしょうか。 なおじも教師時代、生徒たちに「徳川綱吉は犬公方と呼ばれた将... -

水戸学の特徴・思想を元社会科教師が時代背景と授業活用の両面から5分で解説

こんにちは、なおじです。 水戸学という言葉は聞いたことがあっても、「結局どんな特徴や思想なのか」は少しとっつきにくいところかもしれません。 この記事では、徳川光圀の大日本史から後期の尊王攘夷思想までの流れと、元社会科教師としての授業での活... -

ばけばけ45話で松江県庁ロケ地は京都府庁旧本館|茨城県庁との比較も解説

【お詫び】朝のブログで誤った情報をお伝えしてしまいました|ばけばけ45話の松江県庁ロケ地は京都府庁旧本館でした こんにちは、なおじです。 朝のブログで重大な誤りをお伝えしてしまいました。深くお詫び申し上げます。 「ばけばけ」45話で松江県庁とし... -

明治時代の男性と恋愛│沈黙に隠された本音と家父長制を元教師が徹底解説

こんにちは、なおじです。今日は「明治時代の男性と恋愛」というテーマで、家父長制のなかでなぜ男たちは感情をあまり語らなかったのかを整理してみます。『ばけばけ』第43話で描かれた、おじいさまの"まともすぎる恋愛トーク"の背景にもつながる話なんで... -

『日本鬼子』は誰が作った蔑称か:清末戦争から萌え擬人化まで、言葉の歴史

こんにちは、なおじです。 「日本鬼子」という言葉を聞いて、あなたは何を思い浮かべますか? 中国での蔑称?それとも、可愛らしい萌えキャラ?実はこの言葉、2010年にインターネット上で驚くべき「変身」を遂げたんです。 中国では長く日本人への蔑称と... -

中江藤樹を訪ねて滋賀高島市へ|藤樹書院・藤樹神社で感じた近江聖人の教えと優しい町

こんにちは、なおじです。 お茶を一杯、いかがですか? 滋賀県高島市の藤樹書院を訪れた時、地元のおじさんが声をかけてくれました。 そして隣の良知館で、女将さんが淹れてくれたお茶の温かさ――これが400年前から続く「良知(善の心)」の実践なんだと、... -

荻生徂徠は何した人?|わかりやすく言えば【コンサルタントだった江戸時代の天才学者】

40年間社会科を教えてきた身として、生徒から「先生、荻生徂徠って何した人?」と聞かれるたび、いつも胸が躍りました。 荻生徂徠(おぎゅう そらい、1666-1728年)は、江戸時代中期を代表する儒学者・思想家で、古文辞学の確立と政治改革への提言で日本の... -

熊沢蕃山経世論とは📚民を救い煙たがられた江戸時代理想政治学者が現代に問いかけるもの

こんにちは、なおじです。 江戸時代初期、幕藩体制が確立していく中で、「世を治め民を救う」という経世済民の理念を掲げた一人の学者がいました。 彼の名は熊沢蕃山(1619-1691)。 現代で言う政治学者・経済学者・社会学者を兼ねたような存在で、理想的...