こんにちは!なおじです。

わたしは、水戸市に奉職していた元社会科教師。水戸市立三ノ丸小学校(弘道館の真ん前)にも勤めた経験があります。

そんなわたしが今日は皆さんに、とっておきの話をしたくてうずうずしています。

「水戸学って結局なんの学問?」って疑問、私も長年抱えていました。

でも、藤田幽谷という男の人生を追いかけていくうちに、これがもう、現代のベンチャー企業の創業ストーリーみたいに面白いことに気づいたんです。

古着屋の息子が18歳で老中に楯突いて、それが明治維新まで続く思想革命の火種になったなんて、ドラマより奇なり、ですよね。

歴史書が苦手な人でも楽しく読めるよう、豊かなエピソードをたっぷり詰め込みました。

コーヒーでも飲みながら、江戸時代の水戸城下町を想像の中で一緒に歩いてみませんか?

水戸学って何だ?三つの顔を持つ学問 🎭

「水戸学」と聞いて、すぐにピンと来る人はそう多くないでしょう。

私も最初は「なんか堅そうな学問だな」くらいにしか思っていませんでした。

でも実は、水戸学って時代によって全然違う顔を見せるんです。

人間と一緒で、若い頃、中年期、晩年でキャラクターが変わるんですね。

水戸学の三つの時代

| 時期 | 通称 | 代表人物 | 主要な特徴 | 例えるなら |

|---|---|---|---|---|

| 前期(1672-1740年頃) | 創業時代 | 徳川光圀 | 『大日本史』編纂開始 | 会社設立期 |

| 中期(1740-1790年頃) | 復古時代 | 藤田幽谷 | 尊皇賤覇思想の確立 | 事業転換期 |

| 後期(1790年以降) | 実践時代 | 藤田東湖・会沢正志斎 | 尊王攘夷の実践 | 急成長期 |

前期は「お殿様の趣味の延長」みたいな感じでした。

水戸光圀(黄門様)が「日本の歴史をきちんと書こう」と『大日本史』の編纂を始めたんです。

これはこれで立派なことでしたが、まだ学問としては「お上品な研究」の域を出ていませんでした。

ところが中期になると、がらりと様相が変わります。

ここで登場するのが今日の主人公・藤田幽谷です。この男がとんでもないことをやらかすんですが…

この人、18歳で権力者に楯突くって、今の時代でもヤバくないですか?

でも、それが歴史を動かしたんですから、続きが気になりますよね。

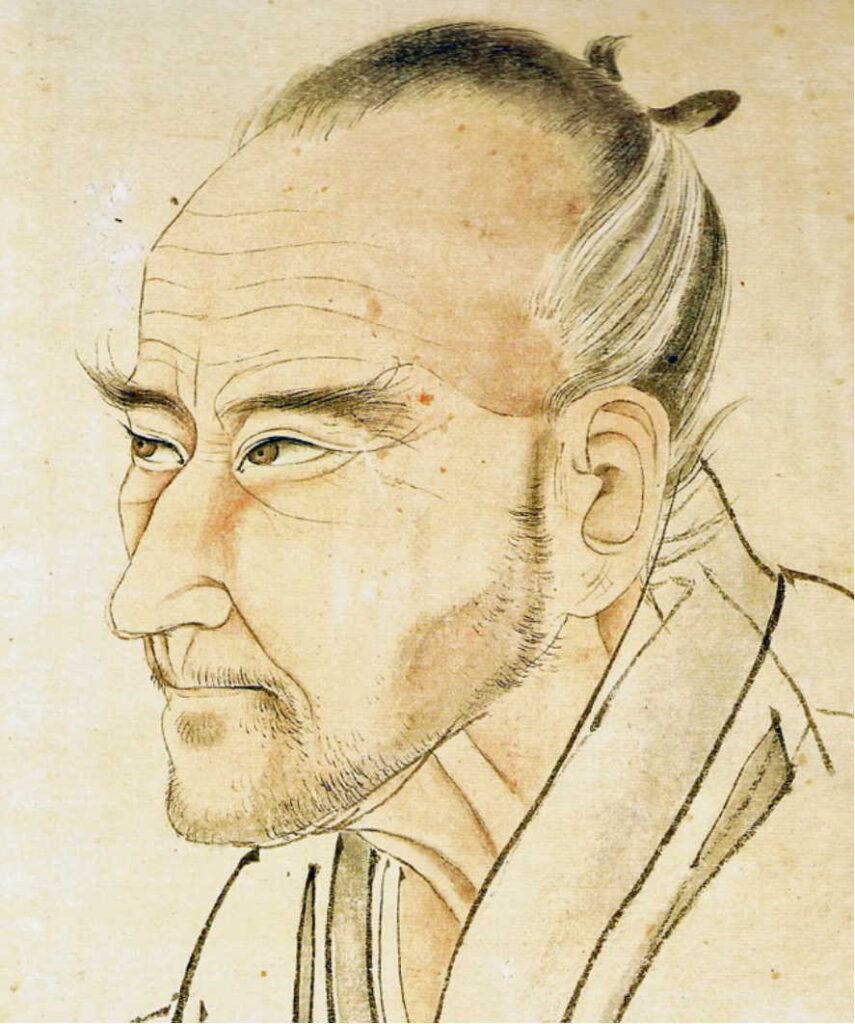

藤田幽谷その人 🌟 ~古着屋から天才学者へ~

生い立ち:町人の子が学者になるまで

藤田幽谷、本名を与左衛門(よざえもん)といいます。

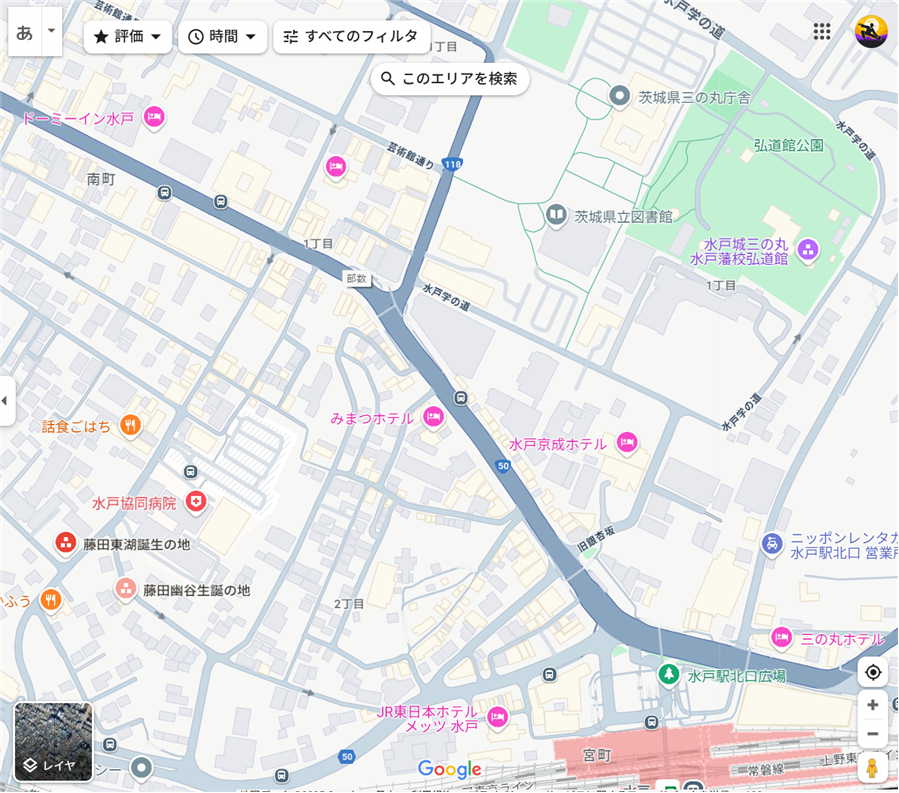

1774年、水戸城下の奈良屋町で古着商を営む藤田与右衛門の次男として生まれました。

現在の水戸市宮町のあたりですかね。

当時の古着屋って、今でいうリサイクルショップみたいなものです。

武士の着古した羽織や、町人の晴れ着なんかを扱っていたんでしょう。

幽谷は毎日、色とりどりの着物に囲まれて育ったわけです。

これが後の彼の豊かな表現力の源になったのかもしれません。

10歳の大転換:遊び人から勉強虫へ 📖

幽谷は赤ん坊の頃から「ちょっと変わった子」でした。

普通の子供とは反応が違うんです。

でも、10歳まではごく普通に遊んでばかりいました。

ところが、10歳のある日、母親から「もっと勉学に精を出しなさい」と叱られたとき、何かスイッチが入ったんです。

その日を境に、同年代の子供と遊ぶことを一切やめました。

これ、現代でいうと「ゲーム依存症の子が急に東大を目指し始めた」みたいな劇的変化です。

周りの大人もびっくりしたでしょうね。

学問に本気で取り組み始めた幽谷は、四書五経を数ヶ月で読破してしまいます。

今でいうと、小学生がプログラミング言語を独学でマスターするようなものです。

「神童」の名をほしいままにしたのも納得です。

15歳で彰考館入り:異例の大抜擢 🎯

当時の水戸学界のトップは立原翠軒(たちはら・すいけん)という人でした。

幽谷は14歳でこの翠軒の門弟となり、翌年の15歳で彰考館の正式メンバーに抜擢されます。

彰考館というのは、水戸藩が『大日本史』を編纂するために設けた研究機関です。

今でいうと、国立の歴史研究所みたいなものですね。

そこに古着屋の息子が15歳で入るなんて、本当に異例中の異例でした。

でも、才能ある人って、どこにいても光るものなんですね。

幽谷の学問に対する姿勢は尋常じゃありませんでした。

料理の名前にも味にも関心がないほど、学問漬けの日々を送っていたといいます。

ここまで読んで、「この子、将来どうなるんだろう?」って思いませんか?

実は、この先がもっと面白いんです…

コメント