こんにちは、なおじです。

今日は歴史ファンなら一度は耳にしたことがある、**内藤湖南の「応仁の乱時代区分論」**について、分かりやすく解説してみますね。

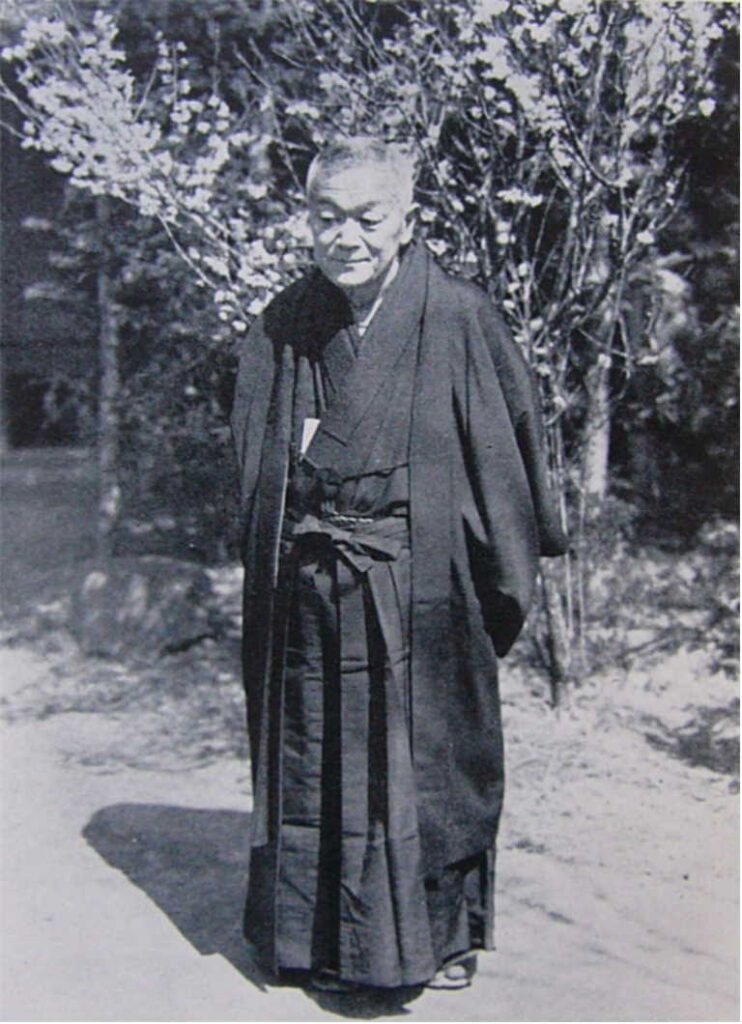

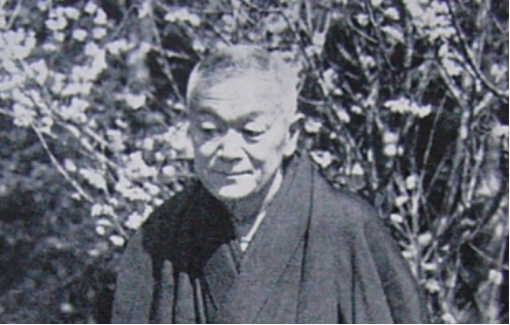

内藤湖南って誰? – 東洋史学界の巨人

内藤湖南(1866-1934)は近代日本を代表する東洋史学者です。

秋田で生まれ、京都帝国大学教授として「京都学派」を形成した人物。

中国史研究で有名ですが、日本史についても独創的な見解を示しました 。

「東の白鳥庫吉、西の内藤湖南」と並び称された学界の重鎮で、現在でも彼の学説は歴史学の基礎として使われています 。

「応仁の乱以後が本当の日本史」- 衝撃の発言

1921年、湖南は講演でこんな大胆な発言をしました:

「今日の日本を知る為に日本の歴史を研究するには、古代の歴史を研究する必要は殆どありませぬ、応仁の乱以後の歴史を知って居ったらそれで沢山です。それ以前の事は外国の歴史と同じ位にしか感ぜられませぬが、応仁の乱以後は我々の真の身体骨肉に直接触れた歴史であつて、これを本当に知って居れば、それで日本歴史は十分だ」

つまり、1467年の応仁の乱を境に、日本史を「中世」と「近世」に大きく分けるという時代区分論です。

なぜ応仁の乱が分水嶺なのか?

社会構造の大変革

応仁の乱(1467-1477年)は単なる戦争ではありませんでした 。この11年間の大乱により:

📌 貴族社会から武士社会へ

- 古代から続いた貴族の家系が崩壊

- 下剋上により新しい武士層が台頭

- 現在の華族の大部分は応仁の乱以後に出現した家

📌 京都の壊滅的破壊

- 3万軒の家屋が焼失

- 御所、寺院、貴族の屋敷が灰燼に帰す

📌 室町幕府の権威失墜

- 将軍の命令が通用しなくなる

- 戦国時代への扉を開いた

文化面でも大転換

能、狂言、生け花、茶道 – 現在の日本文化の基盤となるこれらの芸能・文化は、確かにすべて応仁の乱から戦国時代の120年間に生まれています。

千年を 一刀両断 湖南節

湖南の「身体骨肉に触れた歴史」という表現の意味

湖南が「応仁の乱以後は我々の真の身体骨肉に直接触れた歴史」と表現したのは:

🔍 現代につながる社会システムの起源

- 兵農分離により形成された近世村落

- 明治以降の村落制度の原型

🔍 現在の支配層の多くがこの時代に成立

- 1921年当時の華族の大部分は戦国大名の子孫

- 古代貴族ではなく、新興武士層の末裔

現代への影響 – なぜこの時代区分論が重要か

湖南の時代区分論は現在でも:

📚 大学入試でも出題される定番テーマ

論述問題として頻繁に扱われます 。

📚 日本文化理解の基礎

現代日本文化のルーツを理解する上で不可欠な視点です。

📚 歴史認識の転換点

「古代から現代まで連続している」という従来の日本史観を覆した画期的な説でした。

まとめ – 応仁の乱が切り開いた「現代日本」

内藤湖南の時代区分論は、1467年の応仁の乱を境に日本史を二分する革新的な歴史観でした。

古代・中世の貴族社会が完全に崩壊し、武士が主体となる新しい社会システムが誕生。

現代日本の文化・制度・社会構造の多くは、この時代に形成されたものです。